研究活動(2023年)

レジリエンス&サステナビリティを考慮した建物性能評価の体系化を目指した産学共同研究

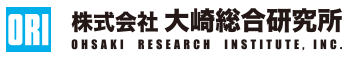

弊社は、良質なストック社会の構築を目指して、「建築物のライフサイクルという時間軸を意識して、非常時のレジリエンス性能と平時のサステナブル性能とを統合して性能評価・価値評価を行う方法論」と「それに対応した今後数十年から百年オーダーの各種の自然外乱の適切な表現方法」を体系化して提案するために、京都大学、東京工芸大学、清水建設との複数年に渡る産学共同研究を2023年度から開始しました。

弊社は、良質なストック社会の構築を目指して、「建築物のライフサイクルという時間軸を意識して、非常時のレジリエンス性能と平時のサステナブル性能とを統合して性能評価・価値評価を行う方法論」と「それに対応した今後数十年から百年オーダーの各種の自然外乱の適切な表現方法」を体系化して提案するために、京都大学、東京工芸大学、清水建設との複数年に渡る産学共同研究を2023年度から開始しました。

共同研究の枠組みの中にはいくつかのWGを設け、基本コンセプトの提案、地震や風などのマルチハザードの100年シナリオの評価方法、設備や構造体の時間的変化を考慮した性能評価法等について研究開発を進めていきます。

SIP スマートインフラマネジメントにおける「地域インフラ群のマネジメント技術」の研究

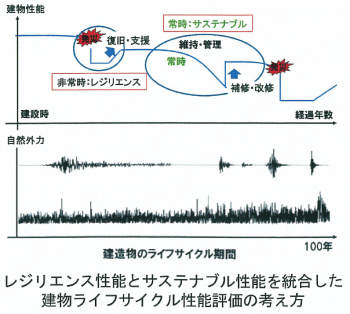

内閣府の第3期(2023-2028年)戦略的イノベーション創造プログラム( S I P : Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)14課題の内の1つである「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の公募案件に採択され、2023年11月7日より、「EBPM(=Evidence-Based Policy Making)による地域インフラ群マネジメント構築に関する技術」を鳥取大学及び(株)アイ・エス・エスと産学連携で担当し、5年後の社会実装に向けて研究開発を開始しました。

内閣府の第3期(2023-2028年)戦略的イノベーション創造プログラム( S I P : Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program)14課題の内の1つである「スマートインフラマネジメントシステムの構築」の公募案件に採択され、2023年11月7日より、「EBPM(=Evidence-Based Policy Making)による地域インフラ群マネジメント構築に関する技術」を鳥取大学及び(株)アイ・エス・エスと産学連携で担当し、5年後の社会実装に向けて研究開発を開始しました。

本研究では、地域社会の道路ネットワークを構成する橋梁群を対象に、地理空間(GIS)上に橋梁の管理区分マップ(データプラットフォーム)を設定し、様々なエビデンス(=橋梁の劣化に関わる性能指標、オープンデータ、各種行政データ等の裏付け)をベースに、橋梁の管理水準に応じたマネジメント方法を個別に想定することで、地域の限られた環境と条件下(財政状況)で、レジリエント(災害時対応)でサステナブル(常時対応)な道路ネットワークの実現を目指していきます。

M9 クラスの海溝型プレート間地震の特性化震源モデルの構築

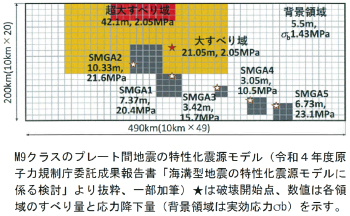

原子力規制庁殿からの委託事業の一環として、M9クラスの海溝型プレート間地震の広帯域(周期0.01~100秒)震源モデルの分析を目的に、力のつり合い式に基づいてSMGAs(Strong Motion Generation Areas)、大すべり域(全体の平均すべり量の2倍程度)、超大すべり域( 同4倍程度)、および背景領域から成る特性化震源モデルを構築しました。その際、2011年東北地方太平洋沖地震の既往研究結果による、SMGAモデル及び波形インバージョン結果のすべり分布を参考に、各領域のパラメータを設定しました。構築した特性化震源モデルを用いて周期10秒以下は経験的グリーン関数法、周期10秒以上は波数積分法により地震動を計算した結果、周期20秒付近を境に短周期側の地震動は主にSMGA、長周期側の地震動は主に大すべり域や背景領域の影響を受けていることがわかりました。

原子力規制庁殿からの委託事業の一環として、M9クラスの海溝型プレート間地震の広帯域(周期0.01~100秒)震源モデルの分析を目的に、力のつり合い式に基づいてSMGAs(Strong Motion Generation Areas)、大すべり域(全体の平均すべり量の2倍程度)、超大すべり域( 同4倍程度)、および背景領域から成る特性化震源モデルを構築しました。その際、2011年東北地方太平洋沖地震の既往研究結果による、SMGAモデル及び波形インバージョン結果のすべり分布を参考に、各領域のパラメータを設定しました。構築した特性化震源モデルを用いて周期10秒以下は経験的グリーン関数法、周期10秒以上は波数積分法により地震動を計算した結果、周期20秒付近を境に短周期側の地震動は主にSMGA、長周期側の地震動は主に大すべり域や背景領域の影響を受けていることがわかりました。